Outline

| Exhibition Name | WELL-BEING TECHNOLOGY 2026 |

|---|---|

| Date | Wednesday, January 28 - Friday, January 30, 2026 10:00-17:00 |

| Site | Tokyo Big Sight West and South Halls |

| organizing | WELL-BEING TECHNOLOGY Executive Committee

|

| Chief Ambassador |

|

| Supported by | Society of Well-being Robot Friendly Asset Promotion Association Consortium for Applied Neuroscience |

| Concurrent Exhibitions | |

| Number of visitors | 47,000 (planned) |

Features

Focusing on creating industries that create an environment of"wellbeing"

This is an exhibition of products and services that contribute to "well-being," a concept that is attracting increasing attention at a time when people's consumption behavior, work styles, and values are diversifying. From the viewpoints of science, including engineering and chemistry, technologies for realizing a wellbeing environment will be gathered.

A place for business co-creation and communication in different industries and professions

In order to realize a "well-being" society that cannot be expressed in a single index, the co-creation of many players across industries and occupations is indispensable. Focusing on "environment creation" for well-being, this exhibition will provide a venue for collaboration and communication among people involved in business development, product development, and design in a wide range of industries, from materials, space design, sensing technology, and robotics, as well as a place to "meet" with people, organizations, and technology. The exhibition will provide a place for collaboration and communication among people, organizations, and technologies involved in business development, product development, and design in a wide range of industries.

Exhibition Theme

A Better Society through Materials and ICT

We consider well-being to be "Living in comfort and abundance". The conditions for well-being cannot be expressed in a single indicator. It can be achieved through the interaction of a variety of factors. We have high expectations for new products and services that are the result of co-creation with many players beyond the boundaries of industry, as well as for the technologies that make them a reality.

Focusing on "environment creation" for well-being, this exhibition will serve as a venue for collaboration among product and service developers from various industries, ranging from materials and space design to sensing technology and robotics, to contribute to the realization of a well-being society. We will contribute to the realization of a well-being society.

Why you should be developing wellbeing products and services now

Sustainable environmental considerations (SDGs) have become an essential part of product and service development. Furthermore, in recent years, there has been an increased global focus on the good state of the human body and mind ("wellbeing"). In fact, in the area of work styles and human capital, it has been shown that along with a wellbeing work environment, it is also associated with higher productivity and lower turnover.

On the other hand, the development of products and services focused on "wellbeing" and the development of technologies may enhance our sustainability as a company in the following ways

- New Market Development

- Leading new markets through innovation that creates new social value and gaining competitiveness as an advanced company

- relationship building

- Brand building and human resource acquisition for user segments that support the values (especially younger generations, especially Generation Z)

- Nonfinancial Value*.

- Clear differentiation (risk management) of ESG factors (especially "Social") for investors and shareholders, and impact on stock price

- *Non-financial value

- Values that a company possesses that are not directly listed as numbers in the financial statements that contribute to future profit generation, such as human capital initiatives and corporate brands that are linked to solving social issues.

Examples of products and services that contribute to wellbeing

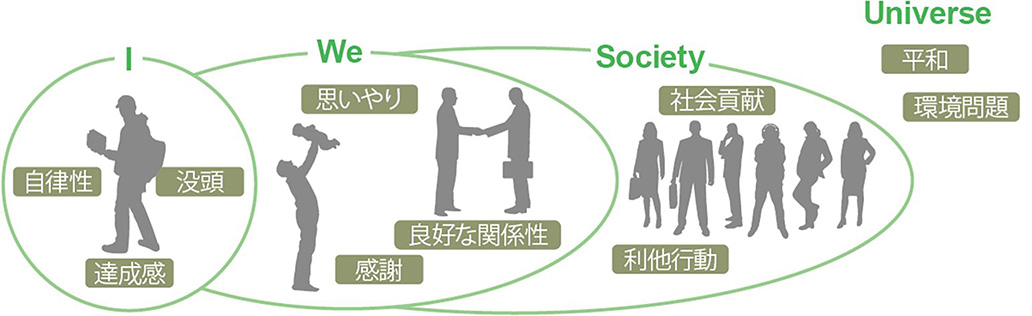

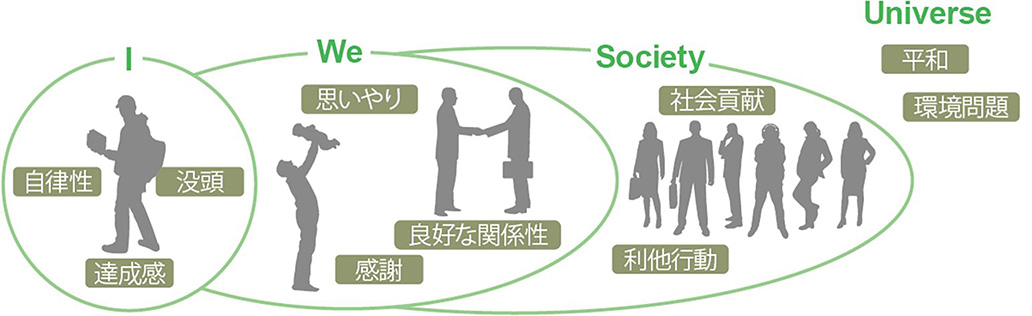

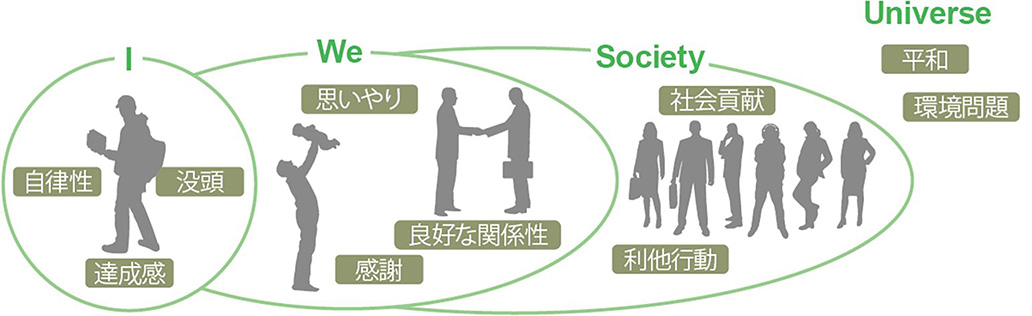

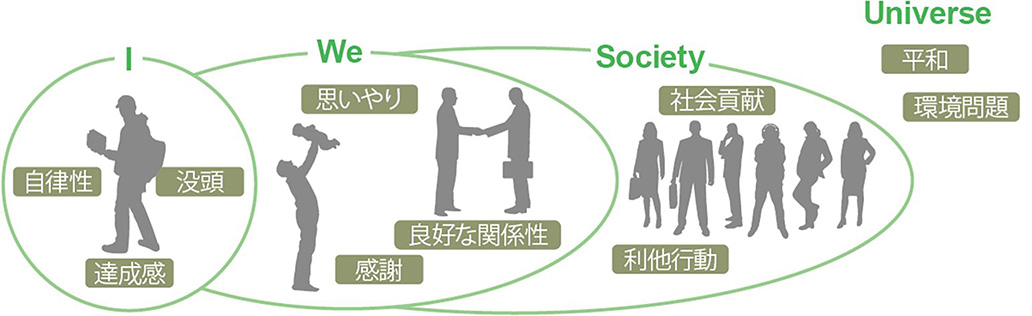

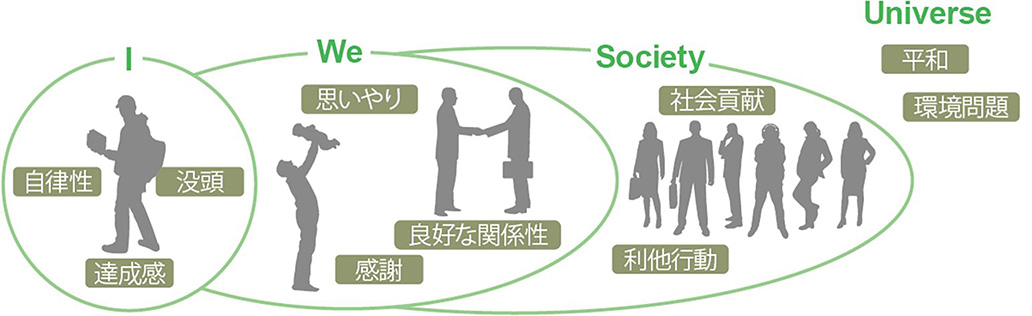

In order to create products and services that contribute to wellbeing, it is necessary to consider the factors that contribute to wellbeing. Well-being is a combination of the words "well" and "being," and is a concept that describes a person's state of being, a state in which he or she is able to live a life of vitality and comfort. The conditions and triggers necessary for this are called factors. Of course, what factors contribute to a person's wellbeing differs from person to person. Junji Watanabe, the chairperson of the exhibition's executive committee, classifies the factors of wellbeing into four categories: "I," "We," "Society," and "Universe. I" is the factor of the individual, "We" is the factor of the relationship with a specific other, "Society" is the factor of the relationship with a wider society that includes many unspecified others, and "Universe" is the factor with a perspective that includes everything that transcends these factors (Image 1). [Image 1

- 画像1

-

Source: "FURUE," a magazine specializing in wellbeing + tactile contents from NTT Laboratories, Vol. 31

Based on this concept, NTT Laboratories created the "Our Well-Being Card" (supervised by Junji Watanabe, produced by Nippon Telegraph and Telephone Corporation, 2024) as a tool to raise awareness and encourage dialogue about the wellbeing of ourselves and those around us (Image 2). The card contains factors for each category: "I" (enthusiasm, immersion, challenge, etc.), "We" (close relationships, trust, etc.), "Society" (compassion, diversity, etc.), and "Universe" (connection to life, karma, etc.). [Image 2

Organized according to these ideas, examples of products and services that contribute to wellbeing are listed below for reference.

Example 1: Material

Factors contributing to general sustained wellbeing

I

Relief from Tension

Pleasant-to-the-touch fabrics that make you feel calm

Enthusiasm and immersion

A chair that supports posture and does not feel cramped

Awareness of Self

Space that stimulates the five senses according to the individual's physical and mental state of mind

We

close (intimate) relationship

Clothing that retains body heat and allows you to feel the warmth of those close to you, even when you are far away.

love

Fabrics that give the robot the feel of a living organism

Support and promotion

Materials that give a sense of story and context that express support and celebration for those close to you.

Society

diversity

Packaging materials that can be easily opened by anyone, from children to the elderly

joint creation

Database of a wide variety of materials with various functions and characteristics that trigger competition with others

Universe

Connection with Nature

Office space with a sense of connection to nature using local resources

Connection to Life

Products made from materials that allow you to feel the presence of life

Example 2: Sensing

Factors contributing to general sustained wellbeing

I

Awareness of Self

An application that allows you to visualize your status as it changes from situation to situation.

Relief from Tension

A space that automatically adjusts lighting and sound to the most relaxing state for the individual based on brain waves

We

building relationships

A device that reproduces the movement of body parts to enable a closer relationship.

Acceptance and approval

Sensors for sensing sleep and elimination to reduce the burden of in-home care and nursing

Society

diversity

Prosthetic limbs that can be manipulated like one's own body by myoelectricity and line of sight

contribution to society

A system that detects your own smiles and allows you to donate according to the number of smiles you have.

Universe

Connection with Nature

A system that allows you to track where the products you use come from and where they return to.

Connection to Life

A device that can listen to the heartbeat of the fetus and can also tell its own heartbeat

Example 3: Robotics

Factors contributing to general sustained wellbeing

I

Awareness of Self

Robot that provides medical treatment for mental health conditions and, depending on status, can do so remotely.

Relief from Tension

Robot that wraps you up like a hug

everyday

A partner robot that tells you what to do next and supports you in your daily life

We

love

Robots that make you want to take care of them to facilitate better family relationships.

close (intimate) relationship

Robots that can sense each other's presence from a distance

Collaborative robots that work together with humans to reduce workload

Society

diversity

Remote control technology to increase work options even with physical and time constraints

order

Automatic driving technology to help people move around and achieve safe and secure mobility

Universe

peace

Robots that ease human conflict and aid constructive discussion by being present.

Example 4: VR

Factors contributing to general sustained wellbeing

I

Enthusiasm and immersion

High-resolution images and five-sense presentation enhance immersion and provide a more realistic game experience.

achievement

Simulated medical surgeries, evacuation drills, etc. to improve the ability to reproduce and respond to real-life situations.

We

Longing/ Respect

Experience virtually a trip to the World Heritage sites you've always wanted to visit.

building relationships

Enjoy conversations and collaborative activities in a virtual space with people you have never met.

trust

Employees can feel each other's presence at work, whether they are at the company or not

Society

diversity

Avatar robot technology allows people with physical and time constraints to have a variety of career options.

Universe

Connection with Nature

Experience the great outdoors, the ocean, and outer space from the comfort of your own home